看護師いじめの具体例とその対処法とは!退職か継続かを判断するポイントも解説

看護師いじめは、無視・陰口・無視などの陰湿な行為が日常の中で静かに続くことが多く、本人にとっては心身に大きなダメージを与える深刻な問題です。

特に新人や異動直後などのタイミングでは、「自分が悪いのでは」と思い詰めてしまいやすく、誰にも相談できずに抱え込んでしまうケースも少なくありません。

とはいえ、こんな悩みを感じていませんか?

- いじめの境界線ってどこから?どこまでが我慢すべきなの?

- 無視や悪口への対処法ってあるの?

- 新人いじめや派閥って本当にあるの?

- 相談できる窓口や外部機関は?

- 転職した方がいいのか、辞めずに乗り切る方法があるのか知りたい

この記事では、看護師いじめの代表的な例とその背景、具体的な対処法、相談先、そして退職や転職を選ぶ判断軸までを整理して解説します。

看護師いじめの実態と典型的な例

職場でのいじめに悩む看護師の多くは、「自分だけがつらいのでは」と感じてしまいがちです。

しかし、実際には多くの現場で似たようなトラブルが起きており、いじめのパターンには共通点があります。

この章では、看護師の世界で起きやすいいじめの種類と、被害を受けやすい状況について整理します。

「自分のケースは我慢すべきか」「行動していいのか」と迷っている方が、自分の状況を客観的に理解するための参考になる情報をまとめています。

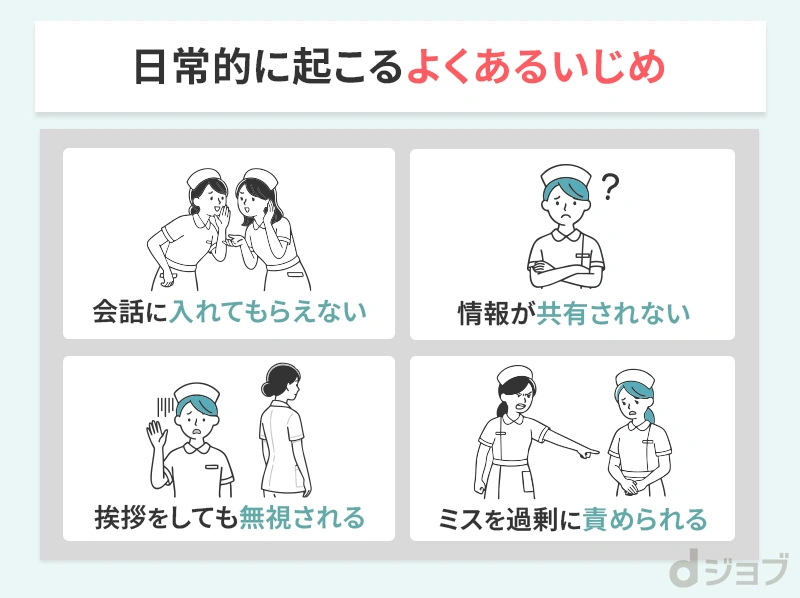

無視や陰口など日常的に起こる看護師いじめ

看護師の職場では、無視や陰口といった形でいじめが日常的に行われるケースが少なくありません。

このような行為は業務に直接支障を与えにくく、表面化しにくいことから、周囲にも気づかれにくい特徴があります。

- 休憩中に会話に入れてもらえない

- ナースコールの情報が共有されない

- 挨拶をしても無視される

- 本人不在時の陰口や悪評の流布

- 指導ミスを過剰に責められる

こうした行動は「指導の一環」「厳しさの表れ」として片付けられがちですが、受け手にとっては明確な攻撃です。

日々の小さな嫌がらせが積み重なり、出勤がつらくなる、体調を崩す、集中力が低下するなど、健康や業務への悪影響が現れやすくなります。

無視や陰口は、目に見えにくい精神的な圧力として蓄積されるため、我慢せずに「これはおかしい」と認識することが重要です。

そのうえで、自分の心と身体を守る行動を早い段階で検討する必要があります。

あわせて読みたい

看護師の人間関係に疲れたと感じたときの対処法を見る

新人看護師・大卒看護師が標的になりやすいケース

新人看護師や大卒看護師は、いじめの対象になりやすい傾向があります。

これは、教育係との相性や、周囲からの無言の期待、経験年数によるヒエラルキーなどが複雑に絡んでいるためです。

現場では、「学生気分が抜けていない」「現場を知らないくせに」といった偏見が、新人や高学歴の看護師に向けられることがあります。

また、即戦力を求められる職場では、経験不足によるミスが厳しく責められる傾向にあり、それがエスカレートしていじめにつながる場合もあります。

さらに、大卒看護師に対しては「学歴だけはある」といったひがみや、専門卒・短大卒との無意識の分断意識も根深い問題です。

新人であっても「リーダーシップを取れ」と求められる一方で、年上の先輩からは距離を置かれ、孤立しやすくなります。

こうした構造的な不公平がある以上、立場が弱い側が自力ですべてを改善するのは難しいといえます。

だからこそ、自分がターゲットにされていると感じたときは、第三者への相談や記録の確保といった対処を早く始めることが大切です。

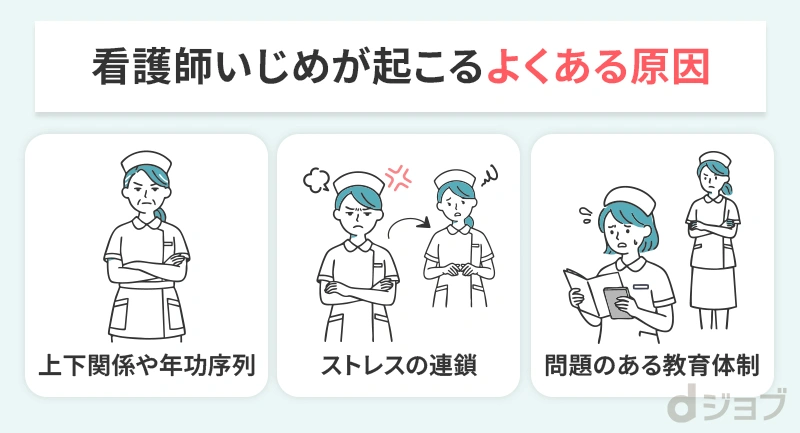

看護師いじめが起こる背景とよくある原因

看護師いじめは、単なる人間関係のトラブルではなく、職場環境や業界全体の構造的な問題によって引き起こされるケースが多くあります。

この章では、なぜ医療現場でいじめが発生しやすいのかを紐解き、個人の性格や相性だけでは説明できない背景要因を明らかにします。

- 上下関係や年功序列が根強い職場文化

- 人手不足と多忙が生むストレスの連鎖

- 教育体制や指導方法の問題

上下関係や年功序列が根強い職場文化

看護師の職場では、伝統的に上下関係や年功序列が厳しく、組織内での立場が人間関係に大きく影響します。

このような文化は、新人や若手に対して理不尽な扱いを正当化しやすい土壌を作り出します。

たとえば、指導と称して必要以上に厳しく接する、先輩看護師に反論しただけで「生意気だ」と受け取られる、などのケースはよく見られます。

また、「先輩に対しては何があっても従うべき」といった空気が支配的な職場では、いじめの対象になっても声を上げにくく、結果的に黙認されることになります。

さらに、看護師長や主任といった中間管理職が加害者側と近い関係にある場合、相談しても問題が解決されないどころか、かえって不利益を被るリスクもあります。

このような縦割りの文化では、業務の効率や安全性よりも「人間関係の機嫌取り」が優先されてしまいがちです。

そうした職場に身を置いている場合は、できる限り早く信頼できる外部相談先や異動の道を検討することも現実的な選択肢となります。

人手不足と多忙が生むストレスの連鎖

慢性的な人手不足と業務過多は、医療現場において深刻なストレス源となっており、いじめが発生する背景にも強く関係しています。

常に余裕のない状況が続くことで、スタッフ同士の心のゆとりが失われ、攻撃的な態度や責任の押し付けが起きやすくなります。

たとえば、「忙しいのに新人の面倒を見たくない」という思いから冷たくあしらう、「自分も昔は苦労したから今の若手にも厳しくするべき」という歪んだ教育意識が生まれるといった流れが典型です。

また、夜勤や急患対応、ミスに対するプレッシャーが蓄積すると、感情のコントロールが難しくなり、些細なことでも他人を責めるようになります。

チームで連携すべき現場で、協力ではなく「誰かのせいにする文化」が根づいてしまうと、業務の質も人間関係も崩れていきます。

このように、人手不足による物理的負担と心理的負担の両方がいじめを助長するリスクを高めています。

根本的な解決が難しい職場では、自分一人で抱え込まず、少しでもストレスの少ない環境を探すことが心身を守る鍵になります。

教育体制や指導方法の問題がいじめを助長する

現場の教育体制が整っていない、あるいは属人的な指導が横行している職場では、いじめと指導の境界が曖昧になりやすくなります。

とくにOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の名のもとに、明確なマニュアルもなく新人に対して感情的な指導が繰り返されると、いじめに発展しやすくなります。

具体的には、「失敗のたびに怒鳴られる」「質問しても嫌な顔をされる」「覚えるまで自分でなんとかしろと言われる」といった場面が典型です。

指導を名目にしても、人格否定や感情的な圧力が加われば、それは明らかにいじめと呼べる行為です。

また、指導者側に教育スキルがなく、職場全体として育成方針が共有されていない場合、教育が属人的になり、理不尽な扱いが常態化します。

看護師という専門職は、高い責任を伴う分、育成には丁寧な配慮が不可欠です。

教育体制が確立されていない職場で働き続けることは、スキルの習得を妨げるだけでなく、精神的なダメージの蓄積にもつながります。

自分を成長させながら、安心して働ける環境を求める視点を持つことが大切です。

あわせて読みたい

看護師のストレス要因と軽減方法を詳しく見る

看護師いじめへの対処法と相談できる窓口

看護師いじめに直面しているとき、ただ耐え続けるのではなく、自分自身を守るために行動することが重要です。

この章では、冷静な初期対応から、信頼できる人への相談、証拠の残し方、そして病院内外の相談窓口まで、実践的な対応策を整理して紹介します。

いま悩んでいる方が、少しでも安心して動き出せるように、できることを一つずつ確認していきましょう。

冷静な対応で自分を守る方法

いじめを受けたと感じたときは、感情的に反応する前に冷静な対応を心がけることが、自分の立場を守るうえで非常に重要です。

その場の感情に流されて反論すると、職場内で「トラブルメーカー」として扱われてしまうリスクが高まります。

具体的には、相手の言動に対して感情的に反応せず、必要最低限のコミュニケーションを保ちつつ、業務に集中する姿勢を貫くことが効果的です。

また、いじめ行為があった場合は、日時・内容・状況を簡潔にメモしておくと、後の相談や証拠保全に活用できます。

自分の業務に集中し、周囲に冷静な態度を見せ続けることで、信頼できる味方が現れることもあります。

直接対決するのではなく、自分の安全を確保しながら状況を冷静に観察し、情報を蓄積する姿勢が、長期的に見て最も有効な防衛策となります。

信頼できる上司や仲間への相談の進め方

職場内で信頼できる上司や同僚がいる場合は、早めに状況を共有し、客観的な視点からアドバイスをもらうことが効果的です。

相談先は必ずしも直属の上司である必要はなく、少し離れた部署や管理職など、感情的に巻き込まれにくい立場の人が望ましいです。

相談する際は、ただ感情を吐き出すだけでなく、具体的な事実や困っている状況を時系列で伝えることが重要です。

「いつ・誰に・何をされたか」「それによってどのような影響が出ているか」などをメモなどにまとめておくと、相手にも理解されやすくなります。

相談相手が理解を示し、対応を考えてくれる場合は、今後の対策や配置転換、第三者との面談などの対応に発展する可能性もあります。

一人で抱え込まず、信頼できる第三者に共有することで、精神的な負担が軽くなり、解決に向けた具体的な行動が取りやすくなります。

証拠を残すことの重要性と具体的な記録方法

いじめに対して第三者に相談する際や、法的対応を検討する際に、言動の記録が大きな武器になります。

被害を受けている事実を客観的に証明するためには、証拠を正確に残しておくことが欠かせません。

有効な証拠には、以下のようなものがあります:

- いじめを受けた日時・場所・相手・内容を記録したメモ

- 発言の要旨やメール・LINEなどのスクリーンショット

- 他の職員が目撃した内容を共有してもらった記録

- 日々の体調不良や精神的負担を記録した健康メモや診断書

これらの記録は、職場内での相談時や、労働基準監督署・弁護士などに相談する際にも活用できます。

なお、音声録音については職場の規定や法律に抵触しない範囲で行うことが前提となります。

記録を続けることで、客観的な事実が蓄積され、自分自身の心の整理にもつながります。

「証拠として残す」ことを意識した行動が、後々の選択肢を広げる一歩になります。

院内外の相談窓口を活用する方法

職場内での相談や記録では解決が難しい場合は、外部の専門機関に相談することも有効な手段です。

看護師が利用できる主な相談先には、以下のような機関があります:

- 各都道府県の看護協会(職場の人間関係・メンタル相談を受け付けている)

- 労働基準監督署(パワハラや労働問題に関する相談が可能)

- 地方自治体の労働相談窓口(労働トラブル全般を無料で相談可能)

- ハラスメント相談窓口(大規模病院には設置されているケースもある)

- 弁護士相談窓口(法的措置を視野に入れた対応が必要な場合)

これらの窓口では、守秘義務のもとで話を聞いてもらえ、必要な場合は調査や助言が行われます。

特に心身に不調が出ている場合は、医師の診断書をもとに労災認定を受けられる可能性もあります。

問題を放置せず、信頼できる専門機関を頼ることは、自分を守るための有効な手段です。

相談窓口を知っておくだけでも、「相談できる場所がある」という安心感につながります。

いま相談するつもりがなくても、いざというときに備えて、連絡先や受付方法を把握しておきましょう。

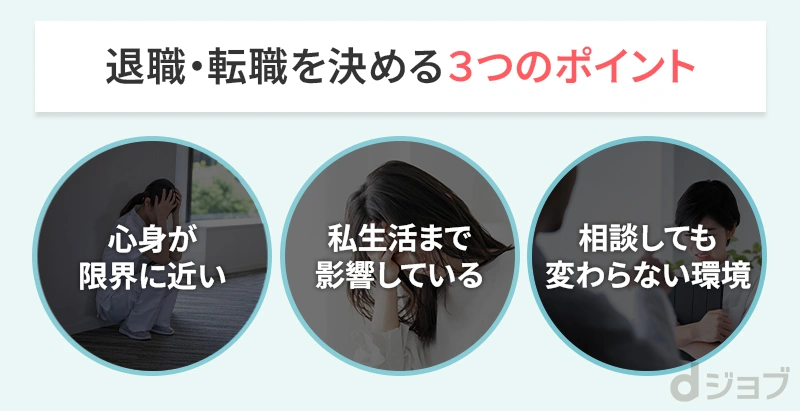

看護師いじめで退職や転職を選択する際の判断基準

いじめに苦しむ日々が続くと、「もう辞めたほうがいいのでは」と思うのは自然なことです。

しかし、勢いで辞めると後悔やキャリアの不安が残る可能性もあるため、冷静な判断が必要です。

この章では、退職・転職を検討する際の判断ポイントと、次の職場で同じ悩みを繰り返さないための視点について解説します。

退職を検討すべきサインと基準

看護師いじめの影響が心身に及び、仕事や日常生活に支障が出ている場合は、退職を前向きに検討すべき状況といえます。

自分の健康や尊厳を守ることは、どんな職場よりも優先されるべきです。

具体的な判断材料としては、以下のような状況が挙げられます:

- 朝起きたときに吐き気や動悸が続いている

- 出勤直前に強い不安や恐怖感に襲われる

- 休みの日もいじめを思い出して気持ちが沈む

- 上司や相談窓口に相談しても状況が改善されない

- 職場の誰とも会話をしたくなくなる

これらの症状が続く場合、精神的に限界が近い可能性があり、退職を選ぶことは逃げではなく、自分を守る合理的な判断です。

退職を選ぶかどうかは「我慢できるか」ではなく、このままでは危険かどうかを基準にする視点が必要です。

転職先で人間関係を見極めるためのチェックポイント

いまの職場から離れる決断をしたとしても、次の職場で同じ問題に直面しないよう、職場選びには慎重さが求められます。

とくに人間関係のトラブルを避けたい場合は、見学や面接の段階で「雰囲気」や「教育体制」に注目することが有効です。

確認すべきポイントには以下のようなものがあります:

- 見学時のスタッフの表情や声のトーンが明るいか

- 職員同士の距離感や話し方に余裕があるか

- 面接で教育体制やフォロー体制について詳しく説明されるか

- 看護師長が現場の課題や改善点について率直に語ってくれるか

- 離職率や勤続年数が安定しているかどうか(求人情報で確認可能)

これらを事前にチェックすることで、人間関係のストレスが少ない環境かどうかをある程度見極めることができます。

「職場の空気は入ってみないとわからない」と思われがちですが、事前にできることは想像以上に多くあります。

自分に合う職場を選ぶためには、「何を優先したいか」を明確にしながら、納得できる環境を選ぶことが大切です。

異業種転職という選択肢とキャリアへの影響

看護師としての仕事に強い疲労感や不信感を抱えている場合、異業種への転職を検討することも視野に入ります。

医療現場の人間関係に限界を感じているなら、看護師資格にこだわらずに新たな環境でのキャリア形成を考えるのも一つの道です。

実際、以下のような職種に転職する看護師は少なくありません:

- 医療系企業でのカスタマーサポート・事務・営業

- 健康・美容分野のカウンセラーやアドバイザー

- 介護施設や保育施設など、異なる福祉分野

- 一般企業の人事・広報・研修担当(人に関わる経験を活かせる)

看護師として培ったコミュニケーション能力や観察力、体調管理の知識は、他業種でも高く評価されることがあります。

異業種転職には不安もつきものですが、自己分析と事前準備を丁寧に行うことで、新たな働き方を手に入れることは十分可能です。

「看護師しかできない」と思い込まず、視野を広げることで、自分にとって無理のない働き方を見つけやすくなります。

看護師いじめに悩んだら早めの行動が大切

看護師いじめは、個人の努力ではどうにもならない環境や構造に根ざしていることも多く、放置していると心身に深刻な影響を与えかねません。

どんな状況であっても、自分を守ることを最優先に考え、冷静に状況を見極めながら相談や転職などの選択肢を一つずつ検討していくことが重要です。

この記事で紹介した実態や原因、対処法、そして判断基準を参考に、自分のキャリアや生活を守るための行動を始めてみてください。

安心して働ける環境は必ずあります。一人で抱え込まず、今できる小さな一歩から踏み出すことが、未来を変える大きなきっかけになります。

あわせて読みたい

人間関係の良い職場を見つけ方/選び方とは?