看護師が辛いと感じる瞬間とは!直面する大変なことや対処法を紹介

看護師の仕事では、長時間の勤務や夜勤による身体の疲労、患者対応や人間関係による精神的ストレス、さらに責任の重さや待遇への不満などが重なり、仕事を「辛い」と感じてしまう瞬間が多くあります。

特に新人・若手のうちは、慣れない業務や厳しい指導に直面しやすく、「自分に向いていないのでは」と感じる場面も多いのではないでしょうか。

とはいえ、こんな悩みを抱えていませんか?

- なぜ看護師の仕事はこんなに辛く感じるのか?

- 新人のうちに辞めたら後悔する?向いてないのかも…

- 配属先によって辛さは違う?自分だけが苦しいの?

- どうやってこの状況を乗り越えればいいかわからない

この記事では、看護師が辛いと感じる代表的な原因(体力・精神・責任・待遇)を整理し、それぞれの対処法や向き合い方、新人が抱えやすい悩みや配属先ごとの負担の違い、続ける工夫・辞める前の選択肢まで順を追って解説します。

あわせて読みたい

看護師のストレスの原因と解消法

看護師が辛いと感じる代表的な理由とその背景

看護師として働く中で「もう無理かもしれない」と感じる場面は珍しくありません。 その多くは、身体的な疲労や人間関係の摩擦、命を預かる責任の重さ、そして報われないと感じる待遇の不一致からきています。 ここでは、看護師が抱える「辛さ」の代表的な4つの原因を丁寧に整理して解説します。

- 体力的な負担

- 精神的なストレス

- 命を預かる責任の重さ

- 待遇面の不満

体力的に負担が大きい業務内容

看護師の仕事は、体力的な負担が非常に大きい職種です。 日勤・夜勤の交代制や立ち仕事の連続、重い患者の移動補助や体位変換など、1日を通して体を酷使する場面が多くあります。

特に夜勤を含むシフトでは生活リズムが崩れやすく、睡眠不足や自律神経の乱れによって疲労感が蓄積します。 加えて、業務中は休憩が十分に取れないこともあり、慢性的な疲れが抜けにくい環境にある人も少なくありません。

このように、肉体的な過重労働は看護師の辛さを引き起こす大きな要因のひとつです。 勤務形態を見直したり、夜勤のない職場に転職するなど、体を守る働き方へのシフトも選択肢に入れておくことが重要です。

人間関係や患者対応による精神的ストレス

看護師が辛さを感じる原因のひとつに、人間関係や患者対応にまつわる精神的なストレスがあります。 医師・先輩看護師・同僚との連携に気を配りながら、時には理不尽な言動に耐える必要がある場面もあります。

また、患者やその家族からのクレームや感情的な対応にさらされることも多く、共感しつつも冷静な対処が求められる現場です。 自分の感情を押し殺しながら業務をこなす日々が続くと、気づかぬうちに心が疲弊していくことがあります。

このような精神的ストレスは、身体の不調や離職の引き金にもなり得ます。 定期的な相談機会やメンタルサポートの場を確保しておくことで、心のバランスを保ちやすくなります。

命を預かる責任の重さとプレッシャー

看護師という職業は、常に「人の命」と向き合う責任が伴います。 投薬ミスや観察の見落としが重大な事故につながるため、業務ひとつひとつに強い緊張感が生まれます。

新人であっても関係なく、ミスが許されない現場では、自信がないまま対応することがプレッシャーとなり、精神的な負担を大きくします。 とくに急変対応や緊急処置の現場では、一瞬の判断ミスも許されず、慢性的な不安を抱えながら働く人もいます。

こうした責任の重さはやりがいにもつながる一方で、心が折れる原因にもなります。 責任を一人で背負わず、先輩やチームと共有する姿勢を持つことで、少しずつ精神的な余裕を確保できます。

給与や待遇が労力に見合わないと感じる声

看護師の仕事量や責任の重さに対して、給与や待遇が見合っていないと感じる人は多くいます。 夜勤手当がついても、残業代が適切に支払われないケースや、業務外の研修や委員会活動が無償であることもあります。

- 残業代が支払われないケースがある

- 無償の研修や委員会活動が多い

- 昇給幅が小さく収入アップが難しい

- 労力に対して報われないと感じやすい

また、昇給幅が小さくキャリアを積んでも大きな収入アップに繋がりにくい点も不満として挙げられます。 他業種と比べて高収入とされることもありますが、実際には「労力に見合わない」と感じて離職を考える人も少なくありません。

このような待遇面への不満は、モチベーションの低下に直結します。 自分の努力が正当に評価される環境かどうかを見直すことが、長く働く上で重要な視点になります。

あわせて読みたい

看護師の夜勤がきつい理由と対策

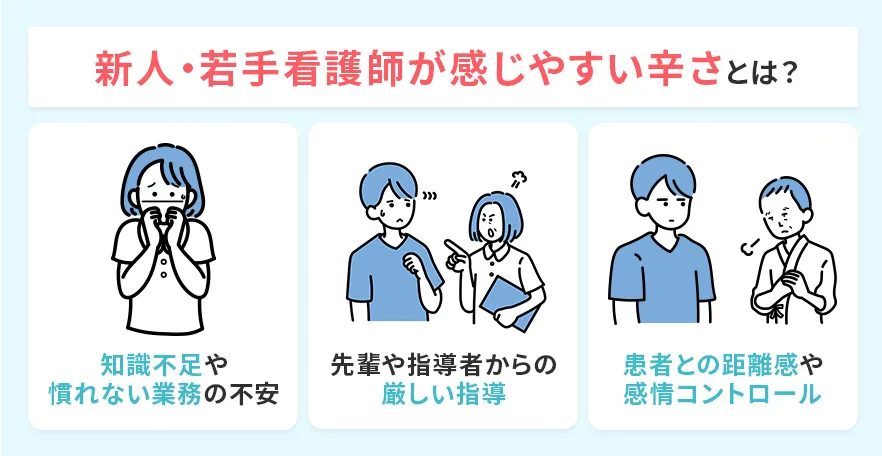

新人・若手看護師が感じやすい辛さと大変なこと

看護師になって間もない時期は、知識も経験も足りない状態からのスタートになります。 そのため、仕事の全体像が見えないまま現場に立ち、緊張と焦りを感じやすいフェーズです。 この章では、新人・若手の時期に特有の「辛さ」について整理し、背景と対処の視点を提供します。

- 知識不足や慣れない業務による不安

- 先輩や指導者からの厳しい指導

- 患者との距離感や感情コントロールの難しさ

知識不足や慣れない業務で自信を失いやすい

新人や経験の浅い看護師は、業務の手順や判断基準にまだ自信が持てず、不安を抱えやすい状態にあります。 現場では次々と指示やタスクが飛び交い、先輩と同じように動けない自分に落ち込むことも少なくありません。

学校で学んだ知識と、実際の現場で求められるスキルとのギャップが大きいことで、戸惑いが強まる場面もあります。 加えて、ミスを恐れて過度に慎重になるあまり、周囲のスピードについていけないことも「自分は向いていないのかもしれない」と思わせる原因になります。

こうした自信の喪失は、キャリアの初期に誰もが一度は経験する壁です。 少しずつ成功体験を積み重ねることで乗り越えられるため、自分の成長を焦らず、段階的にスキルを身につけていく姿勢が大切です。

先輩や指導者からの厳しい指導に耐える難しさ

現場では教育係の先輩やチームメンバーから、業務のミスや振る舞いについて厳しく指導されることがあります。 この指導が、時には人格を否定されたように感じてしまい、メンタルに大きなダメージを与えることもあります。

新人教育の現場では、「ミスを未然に防ぐ」ことが最優先されるため、どうしても言葉が強くなりがちです。 また、指導者側も業務に追われる中で指導をしているため、精神的な余裕がない場合もあります。

指導の厳しさに直面したときは、感情的に受け止めすぎず、「ミスを減らすための指摘だった」と受け流すことも必要です。 とはいえ、明らかにパワハラに該当するような言動には我慢せず、相談窓口や信頼できる先輩を頼ることが大切です。

患者との距離感や感情コントロールの難しさ

新人や若手の看護師にとって、患者との関係づくりも大きな課題になります。 適切な距離感を保ちながら信頼関係を築くには、ある程度の経験や場数が求められるからです。

- 患者や家族の言動に傷つくことがある

- 感情移入しすぎて気持ちが不安定になる

- 重症患者や終末期医療で心が追いつかない

感情を揺さぶられる場面も多く、患者や家族の強い言動に傷ついてしまったり、感情移入しすぎて気持ちが不安定になることもあります。 とくに重症患者や終末期医療の現場では、命と向き合う場面に心が追いつかないという悩みも生じやすいです。

このようなメンタルの揺れは、経験を積むことで少しずつ安定していきます。 感情を切り離すことを目的にするのではなく、「感情を保ったまま、冷静に対応できる状態」を目指すと、無理なく現場に慣れていくことができます。

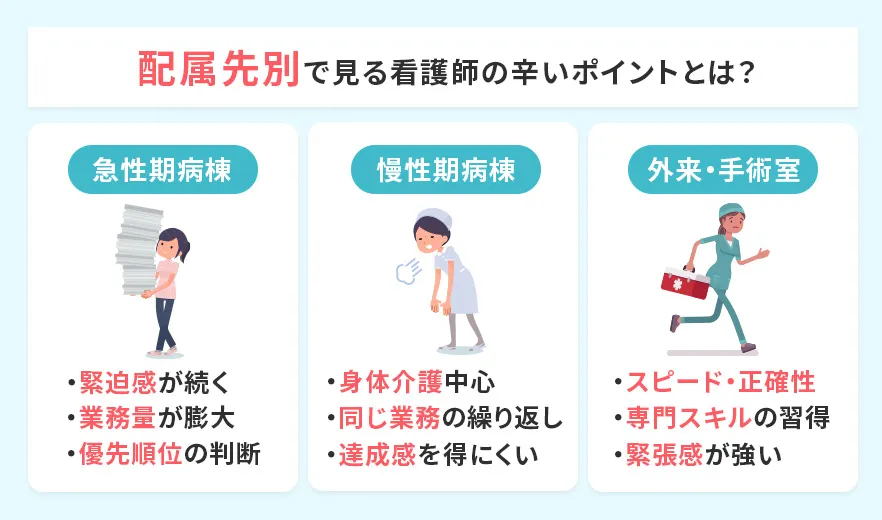

配属先によって異なる看護師の辛いポイント

看護師として働く現場は、配属される診療科や施設の種類によって大きく性質が異なります。 同じ「看護業務」であっても、求められるスキルや働き方、精神的な負担の種類は大きく変わります。 この章では、代表的な配属先ごとに見られる「辛さの傾向」を具体的に解説します。

| 配属先 | 主な辛さの特徴 |

|---|---|

| 急性期病棟 | 緊迫感が常に続く/業務量が膨大/優先順位判断の難しさ |

| 慢性期病棟 | 身体介助が中心/同じ業務の繰り返し/達成感を得にくい |

| 外来・手術室 | スピードと正確性が必須/専門スキルの習得が必要/緊張感が強い |

急性期病棟は緊迫感と業務量の多さが負担

急性期病棟では、急変や緊急対応が日常的に発生するため、常に高い緊張感のなかで業務をこなす必要があります。 患者の状態が短期間で大きく変化するため、観察・記録・判断・報告といった一連の処理を迅速かつ正確に行う力が求められます。

また、入退院や手術前後の看護、点滴・投薬管理、バイタルチェックなどのルーティンワークも膨大で、時間に追われながら業務をこなす状況が続きます。 看護師1人あたりの担当患者数が多い病棟では、優先順位の判断にも苦労しやすく、精神的な疲労も重なります。

このような過密な業務と責任の重さから、急性期は経験値がつく反面、消耗しやすい現場といえます。 キャリア初期に経験することで基礎力を高められますが、自分のペースで学びたい場合は他の領域も検討するとよいでしょう。

慢性期病棟は身体介助と長期ケアの大変さ

慢性期病棟では、急性期を脱した患者や高齢者の長期入院が中心となり、身体介助や日常生活の支援に比重が置かれます。 入浴介助、オムツ交換、体位変換、食事・排泄のサポートなど、介護職的な業務が多く含まれます。

- 身体介助が多く体力的な負担が大きい

- 同じ業務の繰り返しで達成感を得にくい

- 精神的な疲労が蓄積しやすい

患者の状態が急激に変化することは少ないものの、ADL(生活動作)の低い方へのケアは肉体的にも精神的にも負担が大きくなります。 同じような業務の繰り返しが多く、仕事の達成感を感じづらいという声もあります。

一方で、患者との関係性が深まりやすく、長期的な視点で関わるやりがいもあります。 体力に自信がある人や、じっくり向き合う看護を重視したい人には向いている領域です。

外来や手術室で求められる専門スキルの高さ

外来勤務では、短時間で多くの患者と関わる必要があり、迅速な判断と対応力が求められます。 診察の補助、採血、点滴、検査案内などを次々とこなす中で、ミスなく効率的に業務を進めるスキルが必要です。

- 外来はスピードと正確性が必須

- 手術室は器械や手順の暗記が必要

- 医師との連携や緊張感が強い

また、手術室(オペ室)では清潔操作、器械出し、麻酔管理補助など、非常に専門性の高い業務が中心となります。 器械や手順の暗記、医師との高度な連携、長時間の緊張状態など、独特のプレッシャーがあります。

これらの領域は、慣れるまでは覚えることが多く、戸惑いやすい職場環境です。 一方で、技術志向のある人や明確なルールを好む人にとっては、やりがいを感じやすい領域でもあります。

看護師が辛いときに試したい対処法と続ける工夫

「もう限界かもしれない」と思うほど辛くなったとき、すぐに辞めるという選択をする前に、まずは心と体を守る行動をとることが大切です。 看護師として長く働いていくためには、辛さに気づいた時点で早めに対処することが必要です。 この章では、実際に使える具体的な方法や、無理なく続けていくための工夫を紹介します。

- 同僚や上司に相談して負担を軽減する

- 休養やオンオフ切替で心身を守る

- 専門相談窓口や支援制度を活用する

- 辞める前にキャリアチェンジや部署異動を検討する

同僚や上司との相談で負担を軽減する方法

辛さを感じたときは、一人で抱え込まずに信頼できる同僚や上司に相談することが大切です。 言葉にして共有することで、自分の状況を客観的に整理でき、精神的な負担が和らぎます。

同じ職場で働く人だからこそ、似たような経験やアドバイスをもらえることも多く、孤立感を減らすきっかけになります。 また、部署全体の体制や人間関係が辛さの原因であれば、上司に相談することで業務の調整や配置転換を検討してもらえる場合もあります。

他人に弱音を吐くことをためらう気持ちは自然ですが、自分の健康や働き続けるための環境づくりと考えれば、相談は前向きな行動です。 無理をしないで伝える姿勢が、心の余裕をつくる第一歩になります。

休養やオンオフ切替で心身を守る工夫

疲労が蓄積しているときは、休養を優先することが回復への近道です。 休日も仕事のことが頭から離れず、ずっと緊張感が続いている状態では、心身ともに休まる時間が確保できません。

- 休みの日は仕事から意識的に距離を置く

- 趣味や運動、自然に触れる時間をつくる

- 「休養=回復の時間」として過ごす

休みの日には、スマートフォンや連絡ツールから一時的に距離を置くなど、意識的に仕事モードを切る時間をつくることが重要です。 また、趣味や軽い運動、自然の中で過ごす時間など、自分がリラックスできる活動を積極的に取り入れることも効果的です。

休みを「回復のための時間」として過ごすことで、仕事とのメリハリがつき、疲労をリセットしやすくなります。 定期的に自分の状態を振り返る習慣を持つことで、無理が続いていないか早めに気づくことができるようになります。

専門相談窓口や支援制度の活用方法

職場内で相談しづらい場合や、第三者の意見を聞きたいときは、専門機関の相談窓口を活用する方法があります。 たとえば、日本看護協会の「ナースプラザ」や、各都道府県の保健師相談窓口などでは、看護師特有の悩みに対応してくれる相談員が常駐しています。

また、産業医やメンタルヘルス支援を提供する外部機関と提携している医療機関も多く、匿名で相談できる環境が整っているケースもあります。 公的な制度では、「心の健康相談」や「職場復帰支援プログラム」などが用意されており、体調不良で休職中の看護師も安心して利用できます。

制度や支援があることを知っているだけでも、気持ちにゆとりが生まれます。 相談することは甘えではないという意識を持ち、活用できるものは積極的に使うようにしましょう。

辞める前に試すキャリアチェンジや部署異動

今の職場がどうしても合わないと感じたときは、退職だけでなく「働く環境を変える」という選択肢もあります。 たとえば、夜勤のない外来勤務や、身体的負担の少ないクリニック勤務など、ライフスタイルに合った職場を選び直すことができます。

- 夜勤のない職場や外来勤務を検討する

- 同じ病院内で部署異動を希望する

- 転職エージェントを利用して環境を探す

また、今の病院内での部署異動もひとつの方法です。急性期が合わなければ慢性期や回復期病棟へ、逆に物足りなさを感じるなら手術室や救急外来などに挑戦するのも良いでしょう。

転職を検討する場合は、看護師専門の転職エージェントに登録して、自分に合った職場環境や働き方を一緒に探してもらうのも効果的です。 辞めることをネガティブに捉えすぎず、前向きな行動としての環境変更と捉えることで、納得感のある選択ができるようになります。

あわせて読みたい

看護師がつらくて辞めたい時の判断基準

看護師としての辛さと向き合いながら自分に合った道を選ぶ

看護師の仕事は、身体的にも精神的にも負担が大きく、配属先やキャリアのステージによって辛さの種類も変化します。 とくに新人や若手の時期には、自信のなさや人間関係の難しさから「自分は向いていないのではないか」と思い詰めてしまうこともあります。

しかし、職場の環境や働き方を変えることで、同じ看護の仕事でも心の負担を大きく減らすことができます。 相談や休養、キャリアチェンジといった手段は、看護師として長く働くために必要な選択肢のひとつです。

今感じている辛さの背景を冷静に見つめ、自分に合ったスタイルで働き続ける道を選んでいきましょう。 看護師としてのキャリアを無理なく続けたい方は、まずは看護師向け転職支援サービスなども活用して、自分に合う職場を見直す機会をつくってみてください。