小児科の看護師に向いてる人とは!やりがいや必要な資格と収入の実態を解説

小児科看護師とは、0歳から15歳前後の子どもとその家族を対象に、成長や治療を支える看護職です。

子ども特有のケアや親御さんへの対応など、一般の病棟とは異なる専門性が求められるため、「向いている人」「向いていない人」の傾向が比較的はっきりしている分野でもあります。

とはいえ、こんな疑問を感じていませんか?

- 小児科看護師ってどんな仕事をしているの?

- 子どもが好きなら誰でも向いている?

- やりがいと同時に大変なことって何がある?

- なるにはどんな進路や資格が必要?

- キャリアアップや収入はどんな感じ?

この記事では、小児科看護師の仕事内容や必要なスキル、向いている人の特徴を整理し、やりがいや大変さ、資格取得・進学ルート・キャリアパスまでを順を追って解説します。

小児科看護師の仕事内容と向いている人の特徴

小児科看護師の仕事は、一般的な看護業務と大きく異なる点があります。 子どもとの信頼関係やご家族との連携が欠かせないため、「子どもが好き」という気持ちだけでなく、専門的な対応力や柔軟な姿勢も求められます。 この章では、小児科看護師の具体的な業務内容と、適性がある人の特徴を詳しく解説します。

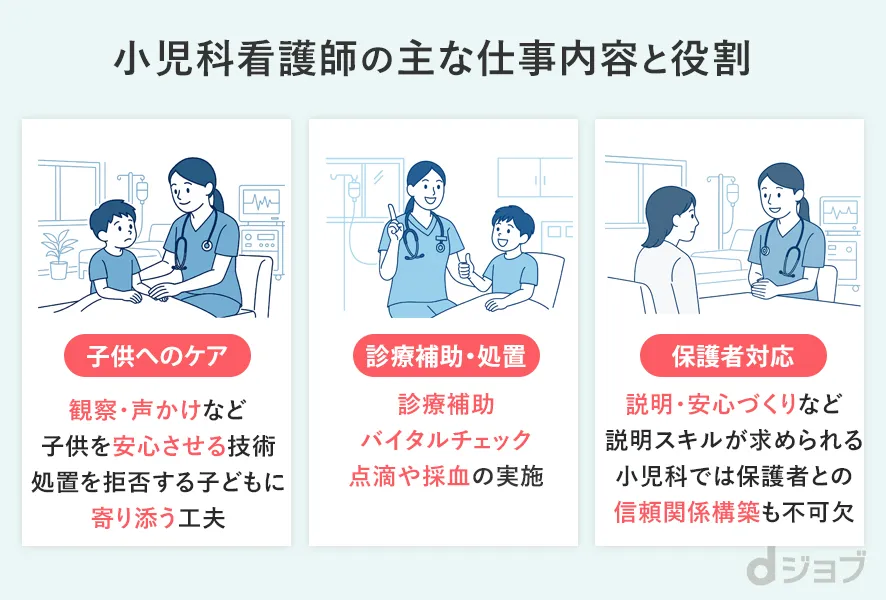

小児科看護師の主な仕事内容と役割

小児科看護師の主な仕事は、乳幼児から中学生までの子どもの診療や入院をサポートし、年齢に応じたケアを行うことです。 診療補助やバイタルチェック、点滴や採血の実施、保護者への説明、発達段階に応じた声かけなどが含まれます。

さらに、疾患や年齢によって対応方法を変える必要があり、泣き叫ぶ子どもを安心させる技術や、処置を拒否する子どもに寄り添う工夫も求められます。 また、小児科では保護者との信頼関係構築も不可欠で、親への配慮や説明スキルも業務の一部となっています。

医師の指示通りに処置を行うだけでなく、子どもの不安を和らげる環境づくりを担うのが小児科看護師の重要な役割です。 小児科看護師は、単なる医療提供者ではなく、子どもと家族の両方に寄り添う専門職としての役割が求められます。

小児科看護師の一日の流れ

小児科病棟で勤務する看護師の一日は、子どもとその家族の安心を支える連続です。 以下に一日の業務例を表で整理します。

| 時間帯 | 業務内容 |

|---|---|

| 8:30〜9:00 | 申し送り・情報収集 |

| 9:00〜11:00 | 診察補助・処置・投薬 |

| 11:00〜12:00 | 食事介助・記録 |

| 13:00〜15:00 | 退院指導・面会対応 |

| 15:00〜17:00 | 記録・申し送り準備 |

このように、子どもの発達段階や体調に応じて柔軟に動くことが求められるため、臨機応変な対応力が重要です。

小児科看護師に向いている人の性格や資質

小児科看護師に向いているのは、子どもが好きという気持ちに加えて、柔軟な思考と根気強さを兼ね備えた人です。 子どもは体調の変化をうまく言葉にできなかったり、急な感情の変化が起きたりします。

- 子どもの気持ちに寄り添える共感力がある

- すぐに成果が見えなくても丁寧にケアを続けられる根気強さ

- 保護者に安心感を与える説明力や伝える力がある

- 感情の起伏が少なく落ち着いた対応ができる

状況判断ができて、共感力と観察力を兼ね備えた人は、小児科看護師として大きな適性を持っています。

小児科看護師に必要なスキルと知識

小児科看護師には、一般的な看護スキルに加え、発達段階や小児疾患に関する専門知識が求められます。

- 発達心理学や成長過程に関する知識

- 新生児・乳児・学童期に応じたケア技術

- 小児特有の処置(気道確保・点滴など)に対応できる技術

- 遊びや声かけを通じて信頼関係を築くスキル

- 保護者に安心を与える説明力と冷静な対応力

このように、小児科看護師には専門技術に加え、観察力・共感力・対応力という総合的なスキルセットが求められます。

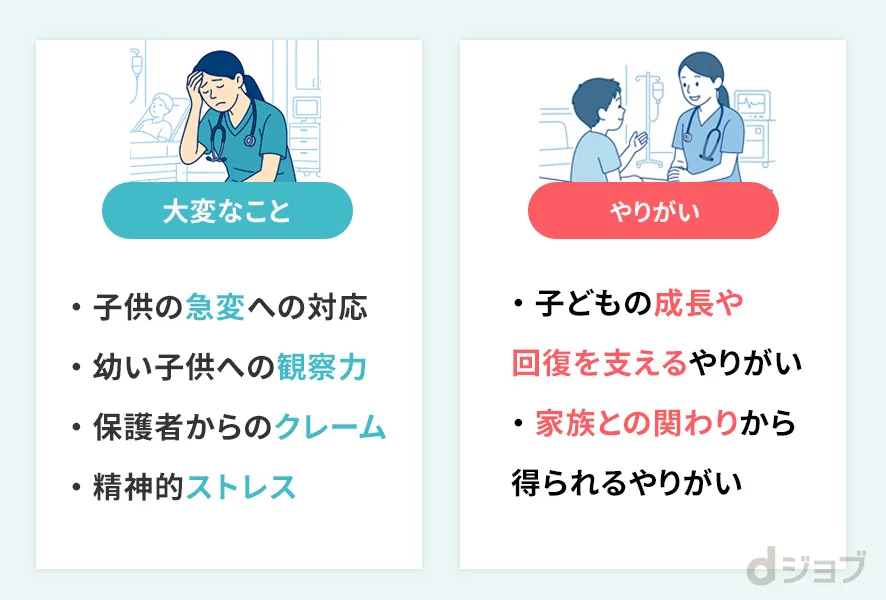

小児科看護師のやりがいと大変なこと

小児科看護師は、子どもの成長を間近で支えることができる反面、医療現場ならではの厳しさや精神的な負担も少なくありません。 この章では、小児科看護師ならではの「やりがい」と、働くうえで直面する「大変なこと」の両面を、現場に即して具体的に紹介します。

子どもの成長や回復を支えるやりがい

小児科看護師の最も大きなやりがいは、子どもが元気に回復していく姿を間近で見守れることです。 子どもは回復が早い反面、不安を抱えやすく、入院や治療に強いストレスを感じることがあります。そうした中で、看護師が寄り添い、安心できる存在になることで、笑顔を取り戻す瞬間に立ち会えるのです。

たとえば、入院当初は泣いていた子どもが、次第に慣れて明るく挨拶をしてくれるようになる過程には、看護師としての介入の成果が表れます。 また、退院時に保護者から感謝の言葉をかけられることも、大きなモチベーションとなります。

小児科看護師の仕事は、単に医療処置を行うだけでなく、子どもの心に寄り添い、その成長の一部に関われる点に深い充実感があります。

家族との関わりから得られるやりがい

小児科看護では、子どもだけでなく保護者との信頼関係を築くことも重要な仕事の一つです。 子どもが入院するという状況は、保護者にとっても不安やストレスの大きい経験です。そんな中で、看護師が丁寧に説明し、気持ちに寄り添うことで、家族全体を支える存在になれます。

たとえば、初めての入院に戸惑う保護者に対して、日々の経過やケアの様子をわかりやすく伝えることで、不安を軽減できる場面が多くあります。 また、急変時の冷静な対応や、退院後の生活へのアドバイスなどを通じて、感謝や信頼を得られることも少なくありません。

小児科看護師は、子どもの看護に加えて、家族へのサポートという広い視野を持つことで、医療の質を高める役割を果たしています。

小児科看護師が直面する大変なこと

小児科看護師の仕事には、やりがいと同じくらい、精神的・身体的に厳しい場面も多く存在します。

- 子どもの急変に迅速に対応しなければならない

- 幼い子どもが症状を言葉で伝えられないため観察力が必要

- 注射や処置を嫌がる子どもを安全に対応する高度な技術が必要

- 保護者からの要求やクレームに冷静に対応する力が求められる

- 精神的ストレスを受けても感情をコントロールする必要がある

こうした状況を乗り越えるためには、技術だけでなくチームでの連携、自己肯定感の維持、休息の確保など、セルフマネジメント力が求められます。

あわせて読みたい

看護師が辛いと感じる時の対処法を知りたい方はこちら

精神的負担への向き合い方とセルフケア

精神的な負担が大きくなりがちな小児科看護では、セルフケアの工夫が欠かせません。 感情の起伏が激しい現場では、子どもの死や重症化、保護者との衝突などが心のダメージになることもあります。そうしたストレスを溜め込まずに処理する習慣が、長く働き続けるためには必要です。

| セルフケアの方法 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 日記や記録で感情を整理する | 出来事を客観視でき、気持ちを落ち着かせる |

| 同期・同僚と振り返りの時間を設ける | 共感を得てストレスを共有し、孤立感を減らす |

| メンタルヘルス研修やカウンセリング制度を活用する | 専門家の支援を受けて回復を早める |

小児科看護師として長く働くためには、心のケアも仕事の一部と捉え、意識的にリフレッシュする時間を取り入れる工夫が必要です。

小児科看護師になるために必要な資格と進学ルート

小児科看護師になるには、看護師としての国家資格取得が必須です。 しかし、目指す段階が高校生・大学生・社会人など人によって異なるため、最適な進学ルートや学習内容を理解しておくことが重要です。 ここでは、資格取得の流れと進学の選択肢について、ステップごとに解説します。

小児科看護師に必須となる資格

小児科で働くためには、まず看護師国家試験に合格し、正看護師としての免許を取得する必要があります。 小児科専門の国家資格は存在しませんが、看護師免許を取得した後に小児科に配属されることで「小児科看護師」としてのキャリアがスタートします。

- 看護師国家試験に合格し免許を取得する

- 小児科病棟やクリニックに配属されることでキャリアが始まる

- 小児看護専門看護師や認定看護師(小児救急)など上位資格を目指す道もある

- 基礎は看護師免許、そこに子どもへの理解と実践力を重ねる姿勢が不可欠

高校生から目指す進学ルート

高校卒業後に小児科看護師を目指す場合、進学先の選択が将来を左右します。 基本的な進学先は、以下の3パターンです:

- 4年制大学(看護学部)

- 3年制の看護専門学校

- 5年一貫の看護師養成課程(高校+看護専攻科)

大学では、看護師に加えて保健師や助産師などの国家資格の受験資格を得られるケースがあり、幅広い進路選択が可能です。 一方、専門学校は実践的なカリキュラムが多く、より早く臨床経験を積みたい人に向いています。 5年一貫課程は、看護に特化した高校教育を受けたうえで看護師資格を目指す選択肢で、主に公立の高等学校に設置されています。

高校生が進路を選ぶ際は、自分がどのような環境で学びたいか、将来どのような看護師像を描くかを軸に考えることが大切です。

大学・専門学校で学べる小児看護学

大学や専門学校では、一般的な成人看護に加えて、小児看護学を専門的に学ぶカリキュラムが組まれています。 小児看護学では、発達段階に応じたケア方法、子ども特有の疾患、保護者との連携、心理的ケアなどを体系的に学ぶことができます。

大学では研究ベースの教育が充実しており、小児の病態生理や社会的背景に対する理解を深めることができます。 また、演習や臨地実習では、NICUや小児病棟での経験を積む機会もあります。 一方、専門学校では臨床現場を重視したカリキュラムが多く、現場で必要な知識と技術を短期間で習得できます。

小児科看護師として働くためには、学校選びの段階で「小児看護に強い教育環境があるか」を見極めることが重要です。

資格取得後の初期キャリアスタート

看護師免許を取得した後は、就職先での初期配属がキャリアの出発点となります。 新卒で小児科病棟や小児専門クリニック、NICU(新生児集中治療室)などに配属されるケースが多く、ここでの経験がその後の専門性を育てる基盤となります。

勤務先によっては、小児看護を本格的に学ぶ前に成人病棟での研修を経験するケースもあり、幅広い看護スキルを身につけたうえで専門性を磨くことも可能です。 また、入職後にeラーニングや院内研修などで継続的に小児看護を学ぶ制度が整っている医療機関を選ぶことで、成長のスピードを早めることができます。

資格取得後の配属と教育体制の充実度は、将来のキャリア形成に大きく影響するため、職場選びは慎重に行うことが重要です。

小児科看護師のキャリアと収入の実態

小児科看護師として働き始めた後も、キャリアの選択肢や収入の変化はさまざまです。 将来のビジョンを明確に持つためには、働き方や昇進ルート、専門資格の取得、そして年収水準のリアルな実態を把握しておくことが不可欠です。

小児科看護師の平均年収と手当の特徴

小児科看護師の平均年収は、一般的な病棟看護師と同程度であり、およそ400万円〜500万円前後が目安となります。 給与は基本給に加えて、夜勤手当や特殊勤務手当、住宅手当、通勤手当などが加算される仕組みです。

とくに小児専門病院やNICU勤務では、専門性の高さや業務の負担に応じて「特殊勤務手当」や「危険手当」が支給されることもあります。 また、公立病院か私立病院かによっても年収は異なり、公立病院の場合は年齢や勤続年数によって昇給が安定している傾向にあります。 一方、民間病院では手当や賞与が充実しているケースもあり、働き方のスタイルや規模によっても年収は変動します。

小児科看護師の収入は、基本給だけでなく手当の内容と支給条件によって大きく左右されるため、勤務先ごとの待遇制度を確認することが大切です。

あわせて読みたい

クリニック看護師の年収について知りたい方はこちら

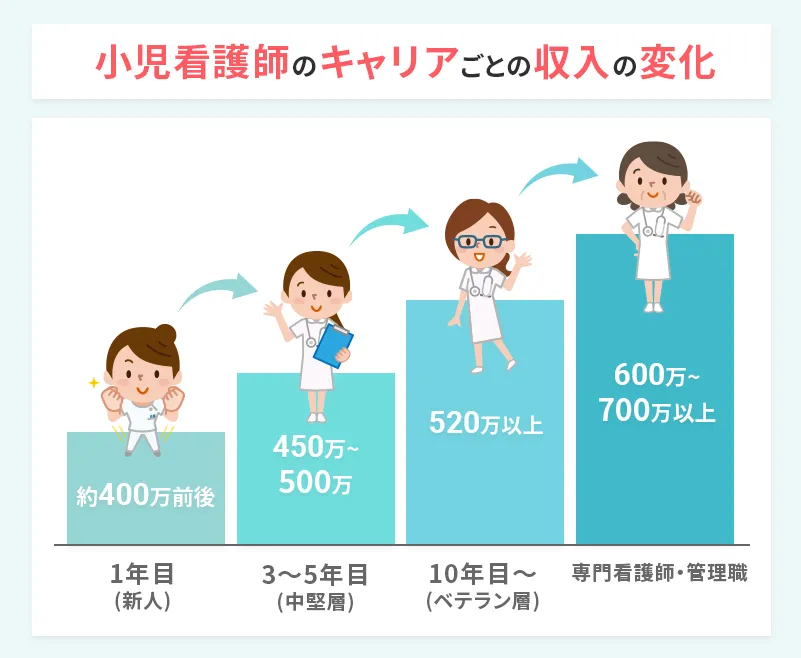

キャリアごとの収入の変化

看護師としてのキャリアが進むにつれて、収入には段階的な上昇が見込まれます。 新人看護師として小児科に配属された直後は年収400万円前後からスタートするケースが多いですが、3〜5年の経験を積むと夜勤回数や責任業務の増加に伴い、年収が450万〜500万円台に達することが一般的です。

さらに、役職に就いた場合や認定資格を取得した場合には、追加の手当や昇給が期待できます。 たとえば「認定看護師(小児救急)」や「小児看護専門看護師」の資格を取得すると、専門職手当が支給されることが多く、年収ベースで数十万円アップにつながるケースもあります。

| 経験年数 | 想定年収(目安) | 補足 |

|---|---|---|

| 1年目(新卒) | 約380万円〜420万円 | 夜勤あり・地域加算あり |

| 3〜5年目 | 約450万円〜500万円 | 夜勤・委員会・プリセプター経験など |

| 10年目〜 | 約520万円〜600万円 | 副主任・主任クラス |

| 専門看護師・管理職 | 約600万円〜700万円以上 | 資格手当・管理職手当込み |

このように、実務経験とポジションの変化によって年収は上昇しやすいため、長期的な視点でキャリア形成を捉えることが重要です。

小児科から広がるキャリアの選択肢

小児科での経験は、他分野への応用が効く強みとなり、さまざまなキャリアの可能性を広げてくれます。

- 小児救急やNICU、GCU(回復治療室)など専門性の高い領域へ進む

- 母子保健分野(保健センター・児童相談所など)で活躍する

- 認定看護師や専門看護師資格を取得して教育・指導・管理職を目指す

- 大学院進学で研究・教育職に進み、次世代の看護教育に携わる

- 地域医療や行政機関での活動など、臨床以外の道に広げる

小児科の経験は、臨床にとどまらず、地域・教育・行政など幅広いフィールドに活かせる大きな財産になります。

あわせて読みたい

小児科勤務を生かした転職先をみる

小児科看護師を目指す前に考えること

小児科看護師は、子どもの成長や回復を支えるやりがいに満ちた仕事である一方、精神的にも身体的にも高い専門性と負担が求められる職種です。 看護師としての基礎知識に加えて、発達段階や子ども特有の心理への理解、そして保護者との信頼関係の構築など、総合的な対応力が必要とされます。

将来的には、認定看護師や教育職などの道も開かれており、経験を積むことで多様なキャリアパスへと広がる可能性を持っています。 まずは、どのような働き方や進路が自分にとって最も納得のいく選択かを見極めたうえで、進学先や就職先を検討していくことが大切です。