看護師のボーナス平均相場を解説!何ヶ月分かを施設種別と夜勤有無で比較

看護師のボーナスは、正職員として働く場合は年2回支給されるのが一般的で、主に夏(6〜7月)と冬(12月)に分けて支給されます。しかし、一年目の看護師の場合は満額が出ないケースや、手取り額が思ったより少ないと感じることもあります。

ボーナスの金額や「賞与○ヶ月」といった月数は勤務先によって差が大きく、施設の規模や評価制度、雇用形態、夜勤の有無など、さまざまな要因に影響を受けます。また、支給額から社会保険料や税金が控除されるため、実際の手取り額を正確に把握しておくことが大切です。

- 看護師のボーナスの平均額はいくら?

- 一年目の支給額はどのくらい?

- 手取り額はどう計算するの?

- 施設や勤務形態で相場はどう変わる?

この記事では、看護師のボーナスについて、全国平均や施設別の相場、一年目の支給条件、手取り額の計算方法、賞与月数の見方まで徹底解説します。自分のボーナスが適正かどうかを判断する材料として、ぜひ参考にしてください。

看護師ボーナスの平均と基本知識

看護師のボーナスは、正職員として働く場合は年2回支給されるのが一般的で、主に夏(6〜7月)と冬(12月)に分けて支給されます。

ただし、その金額や「賞与○ヶ月」といった月数は勤務先によって差が大きく、施設の規模や評価制度、雇用形態、夜勤の有無など、さまざまな要因に影響を受けます。

この章では、ボーナスの全国平均、月数の意味と計算方法、施設・年齢による違い、基本給別の早見表などを整理し、ボーナスの実態を体系的に理解できるようにします。

全国の平均額と支給時期の傾向

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、正看護師のボーナス平均額は年間約83万円となっています。

これは夏・冬の合計金額で、支給時期は多くの病院で夏(6〜7月)と冬(12月)に設定されており、賞与回数は年2回が主流です。夏のボーナスは前年度下半期の評価期間(12月〜5月)に基づいて支給され、冬のボーナスは当年度上半期(6月〜11月)の勤務実績が反映されます。

ただし、支給日や対象者、評価期間の定義は病院によって異なり、就業規則や給与規定に明記されている内容を必ず確認する必要があります。特に、賞与支給日に在籍していることが条件となる病院が多いため、退職を考えている場合は支給日を過ぎてから退職届を出すのが賢明です。

この平均額は一つの目安になりますが、地域格差や診療科・夜勤の有無によっても大きく変動するため、自分の実態と照らし合わせて判断することが大切です。

賞与月数の定義と計算方法

看護師のボーナスは「基本給の○ヶ月分」と表記されるのが一般的で、この「月数」は賞与計算の基準となる重要な要素です。

たとえば、基本給25万円で「賞与4.0ヶ月分」であれば、25万円 × 4ヶ月 = 年間100万円が支給されるという計算になります。この計算式は非常にシンプルですが、実際の支給額は個人の勤務実績や評価によって増減することがあります。

賞与の金額は、夏2ヶ月+冬2ヶ月のように年2回に分けて支給される場合が多く、一般的に月数が多いほど高待遇と判断されやすい傾向があります。国公立病院では4.3〜4.5ヶ月分、大学病院では4.0〜5.0ヶ月分、民間病院では3.0〜4.5ヶ月分が相場です。

なお、「基本給」が基準であるため、夜勤手当や住宅手当などは賞与計算の対象外であることが多く、「総支給額の○ヶ月分」とは意味合いが異なる点に注意しましょう。求人票を見る際は、「賞与○ヶ月分」が基本給ベースなのか、総支給額ベースなのかを確認することが重要です。

年齢や施設規模による違い

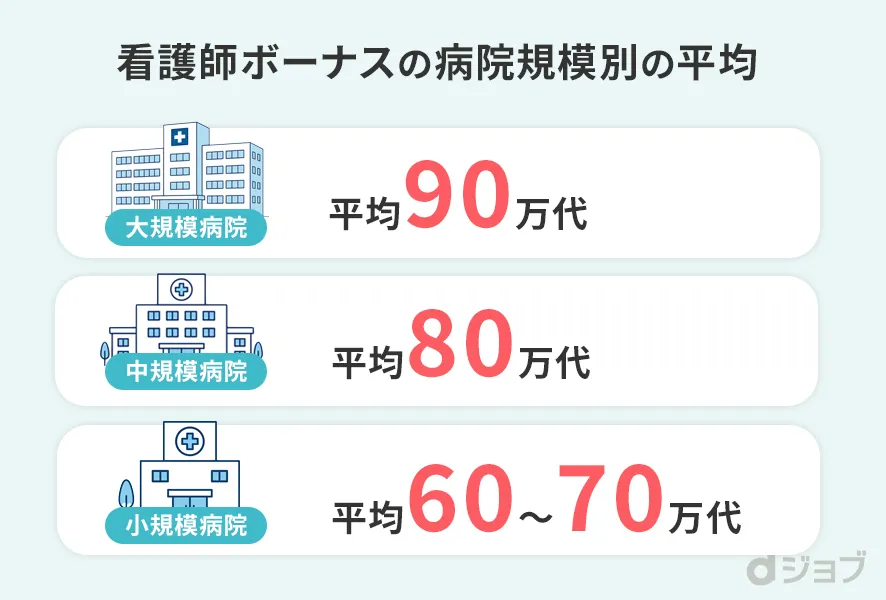

ボーナスの金額は、看護師個人の年齢・経験年数や、病院の規模・経営状況によっても大きく差が出ます。

年齢層では、20代前半の新卒層で年間60万円台、30代になると75〜85万円、40代以降になると90万〜100万円以上に達するケースもあります。これは、基本給が年齢とともに上昇することに加え、役職手当や勤続年数による加算が反映されるためです。

また、病院規模別では、職員数500人以上の大規模病院では賞与平均が約90万円、中規模病院(100〜499人)では約80万円、小規模クリニック(10〜99人)では60万〜70万円にとどまる傾向が見られます。大規模病院ほど経営が安定しており、賞与制度も充実しているケースが多いです。

こうした傾向は、基本給の水準や人事評価制度、財政体制の違いが関係しています。全国平均だけでなく、自分の属性や職場規模に近いデータで比較することが、実態把握には不可欠です。

支給月数別の支給額早見表

以下は、基本給ごとに「3.0〜6.0ヶ月分」の賞与が支給された場合のおおよその金額を一覧にまとめた早見表です。

この表を活用すれば、求人票に書かれた賞与月数と自分の基本給から、おおよその年間ボーナス額を瞬時に計算できます。

| 基本給 | 3.0ヶ月 | 4.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 6.0ヶ月 |

|---|---|---|---|---|

| 22万円 | 66万円 | 88万円 | 110万円 | 132万円 |

| 25万円 | 75万円 | 100万円 | 125万円 | 150万円 |

| 28万円 | 84万円 | 112万円 | 140万円 | 168万円 |

| 30万円 | 90万円 | 120万円 | 150万円 | 180万円 |

「賞与○ヶ月」という求人票の表現を金額で捉えられるようになれば、より現実的な職場比較が可能になります。たとえば、基本給25万円で賞与3.0ヶ月分の病院と、基本給28万円で賞与4.0ヶ月分の病院では、年間ボーナス額に37万円もの差が出ます。

転職や昇給交渉の判断材料としても、この表は有効に活用できます。自分の基本給と希望する年収を照らし合わせ、どのくらいの賞与月数が必要かを逆算することで、より具体的な転職先の条件を絞り込めます。

看護師ボーナス一年目の支給額と満額の条件

看護師として就職してから迎える最初のボーナスは、期待と不安が入り混じるものです。特に一年目の夏は「寸志のみ」、冬に「満額支給される」といったケースが多く、その理由には評価期間や在籍条件の違いがあります。

一年目のボーナス支給額は、多くの場合、評価期間中の在籍日数に応じて按分されます。4月入職の場合、夏のボーナスは前年度下半期(12月〜5月)の評価期間のうち、実際に働いているのは2ヶ月未満のため、支給額が少なくなるのです。

ここでは、一年目のボーナス支給額がどう決まるのか、満額支給の条件、欠勤や遅刻の影響、異動・転職時の注意点など、実務的に押さえておくべきポイントを解説します。

夏は寸志、冬は満額が多い理由

看護師一年目の夏の賞与は、支給額が非常に少ない「寸志のみ」というパターンが一般的です。その理由は、評価期間中の在籍日数が短く、勤務実績が反映されにくいためです。

たとえば4月入職の場合、夏の評価期間(前年12月〜当年5月)のうち、実際に働いているのは4月・5月の2ヶ月のみです。評価期間全体の3分の1にも満たないため、支給対象から外れたり、5〜10万円程度の寸志にとどまるケースが多くなります。病院によっては、「評価期間の半分以上在籍していること」が満額支給の条件となっており、この基準を満たさない場合は按分支給または不支給となります。

一方、冬のボーナスは6月〜11月の勤務実績が評価対象となり、半年間しっかり働いていれば、満額に近いボーナスが支給される傾向にあります。ただし、試用期間中(通常3〜6ヶ月)の場合は、冬のボーナスでも満額が出ないことがあるため、就業規則で試用期間中の賞与の扱いを確認しておきましょう。

また、一年目の冬のボーナスが満額支給されるかどうかは、評価期間中の勤務態度や出勤率にも影響されます。欠勤や遅刻が多い場合、査定でマイナス評価となり、支給額が減額されることもあるため注意が必要です。

評価期間と支給条件の考え方

賞与には必ず「評価期間」が設定されており、その期間中の出勤日数や在籍状況によって支給額が決まります。多くの病院では、夏は「前年12月〜当年5月」、冬は「当年6月〜11月」が対象です。

この期間中に病院に在籍しており、一定以上勤務していることが「満額支給」の前提条件になります。具体的には、評価期間の50%以上または80%以上在籍していることが条件とされるケースが多く、病院によって基準が異なります。

たとえば、評価期間が6ヶ月の場合、3ヶ月以上在籍していれば按分支給、5ヶ月以上在籍していれば満額支給といった基準を設けている病院もあります。自分が評価期間のうち、どれだけ在籍・勤務していたかを把握することで、賞与額の見通しを正しく立てることができます。

また、賞与支給日に在職していることも重要な条件です。支給日前に退職した場合、評価期間中に勤務していても賞与が支給されないケースが多いため、退職を考えている場合は支給日を必ず確認しましょう。

欠勤・遅刻が与える査定への影響

ボーナスの査定において、無断欠勤や頻繁な遅刻・早退があると減額対象になることがあります。

病院によっては「遅刻3回で欠勤1日と換算」「無断欠勤1回で賞与10%減額」などの内部ルールを設けており、勤務態度が評価に直結します。特に無断欠勤は重大な規律違反とみなされ、賞与が大幅に減額されたり、支給対象外となるケースもあります。

また、評価期間中の出勤率が一定基準(例: 90%以上)を下回ると、自動的に賞与が減額または不支給となる病院もあります。有給休暇の取得は欠勤扱いにはなりませんが、病欠が続く場合は出勤率に影響するため、体調管理には十分注意しましょう。

賞与額を守るためにも、一年目から勤怠管理や体調管理に意識を向けておくことが重要です。特に、新人看護師は業務に慣れるまで体調を崩しやすいため、無理をせず、体調不良の際は早めに休むことも大切です。

試用期間・異動・転職時の取り扱い

賞与の支給には「在籍条件」も影響します。支給日に在職していること、かつ評価期間に在籍していたことが必要とされる場合がほとんどです。

たとえば、支給直前に退職した場合や、試用期間中である場合、支給額が大幅に減る、もしくは支給されないことがあります。試用期間中(通常3〜6ヶ月)の賞与については、「試用期間中は賞与支給対象外」「試用期間中は50%支給」など、病院によってルールが異なるため、入職時に必ず確認しましょう。

また、部署異動やグループ法人内での転籍などでも、前部署の勤務実績が引き継がれない場合があり、支給額に影響することがあります。特に、評価期間の途中で異動した場合、異動前の部署での勤務実績がどう扱われるかは病院の規定次第です。

転職や異動を検討しているタイミングであれば、賞与支給の評価期間と被らないようスケジュールを調整するのが賢明です。たとえば、冬のボーナス支給日(12月中旬)を過ぎてから退職届を出すことで、ボーナスを満額受け取ってから退職することができます。

看護師ボーナスの手取り計算方法と控除項目

ボーナスが支給されても「思ったより少ない」と感じる理由の多くは、控除に対する理解不足です。特に看護師は、正規雇用であることから社会保険料や税金がしっかり引かれる仕組みになっています。

ボーナスの手取り額は、支給額の約80〜85%が目安です。つまり、支給額が100万円でも、手取りは80〜85万円程度になります。この差額の15〜20万円は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)と所得税として控除されます。

ここでは、ボーナスの手取り額を決める控除項目や、簡易的な計算方法、実際の支給額の目安、そして見落としやすい住民税の扱いまでを整理して解説します。

ボーナスから引かれる主な控除項目

ボーナスの支給額からは、以下のような法定控除が差し引かれます。

- 所得税(源泉徴収):ボーナス額と扶養の有無によって税率が変動。前月の給与額を基準に計算される

- 健康保険料:ボーナス額に保険料率(約5%)を掛けた金額が控除される

- 厚生年金保険料:ボーナス額に保険料率(約9%)を掛けた金額が控除される

- 雇用保険料:ボーナス額に保険料率(約0.6%)を掛けた金額が控除される

住民税は基本的に毎月の給与から引かれますが、自治体によっては賞与からも徴収されることがあります。ただし、多くの自治体では住民税は賞与から控除されず、毎月の給与から均等割で徴収されるケースが一般的です。

控除の割合は年収や扶養の有無によって変動しますが、おおむね15〜22%程度が差し引かれると考えてよいでしょう。扶養家族がいる場合は所得税が軽減されるため、控除額が15%程度に抑えられることもあります。一方、独身で扶養家族がいない場合は、控除額が20%を超えることもあります。

※参考:厚生労働省「社会保険制度の概要」

手取り額を求める簡易計算式

ボーナスの手取り額をざっくり把握したい場合は、次のような簡易式が便利です。

手取り額 ≒ 基本給 × 賞与月数 × 0.8

たとえば、基本給25万円・賞与4ヶ月分なら支給額は100万円。その80%=80万円が手取りの目安になります。正確な控除額は給与明細で確認できますが、初期の見積もりにはこの式が有効です。

より正確に計算したい場合は、以下の手順で控除額を算出できます。

- 健康保険料 = ボーナス支給額 × 約5%

- 厚生年金保険料 = ボーナス支給額 × 約9%

- 雇用保険料 = ボーナス支給額 × 約0.6%

- 所得税 = (ボーナス支給額 – 社会保険料合計) × 税率

所得税の税率は、前月の給与額と扶養の有無によって変わります。詳細は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で確認できますが、おおむね5〜10%程度と考えておけば大きな誤差は出ません。

基本給別・月数別の支給額シミュレーション

以下は、基本給ごとに賞与月数ごとの支給額と手取り額の目安を一覧化したものです。

| 基本給 | 賞与月数 | 支給額 | 控除額(目安) | 手取り額(目安) |

|---|---|---|---|---|

| 25万円 | 3.0ヶ月 | 75万円 | 約13万円 | 約62万円 |

| 25万円 | 4.0ヶ月 | 100万円 | 約18万円 | 約82万円 |

| 28万円 | 4.0ヶ月 | 112万円 | 約20万円 | 約92万円 |

| 30万円 | 5.0ヶ月 | 150万円 | 約27万円 | 約123万円 |

たとえば、基本給28万円で賞与4.0ヶ月分の場合、支給額は112万円ですが、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税で合計約20万円が控除され、手取りは約92万円になります。

控除の内訳は以下の通りです。

- 健康保険料:112万円 × 約5% = 約5.6万円

- 厚生年金保険料:112万円 × 約9% = 約10万円

- 雇用保険料:112万円 × 約0.6% = 約0.7万円

- 所得税:(112万円 – 16.3万円) × 約4% = 約3.8万円

この支給額から約18%が控除されると考えれば、おおよその「手取り賞与額」がわかります。ボーナスの手取り額を事前に把握しておくことで、ローン返済や大きな買い物の計画も立てやすくなります。

支給額だけで判断せず、手取り額ベースで家計を管理することが重要です。特に、住宅ローンの繰り上げ返済や車の購入、旅行などの大きな支出を計画している場合は、手取り額で逆算して計画を立てましょう。

住民税・非課税誤解に関する注意点

「ボーナスには住民税がかからない」「賞与は非課税」といった誤解が広まることがありますが、どちらも正しくありません。

住民税の徴収方法は自治体によって異なりますが、多くの場合、住民税は毎月の給与から均等割で徴収され、賞与からは控除されません。これは、住民税が前年の所得に基づいて計算され、6月から翌年5月まで毎月均等に分割して徴収される仕組みになっているためです。

ただし、一部の自治体では賞与からも住民税を徴収するケースがあるため、給与明細で確認しましょう。また、年度途中で転職した場合は、前職の住民税が未納になっていないか、自治体から通知が来ていないかを確認する必要があります。

また、賞与は給与の一部として所得税や社会保険料が課税されます。「賞与は非課税」というのは完全な誤りで、賞与も通常の給与と同様に課税対象です。ただし、賞与に対する所得税は、前月の給与額を基準に計算されるため、給与とは計算方法が異なります。

具体的には、賞与に対する所得税は「(前月の給与額 – 社会保険料) × 扶養人数に応じた税率」で求めた税額を、賞与から控除します。この税率は、前月の給与額が高いほど高くなる累進課税の仕組みになっています。

控除を前提に収入を設計しないと、実際の振込額との差に戸惑う原因となります。手取り額を正確に見積もる意識を持つことが大切です。特に、ボーナスを当てにしてローンを組んだり、大きな買い物を計画している場合は、支給額ではなく手取り額で計画を立てることが重要です。

※参考:総務省「住民税のしくみ」

看護師ボーナスが施設種別と勤務形態で変わる相場

看護師のボーナスは、「どの施設で働くか」「夜勤があるかどうか」によって支給額が大きく変わります。全国平均と自分の支給額を比較する際には、単純な金額だけでなく、勤務先の特徴や雇用条件を踏まえて考えることが重要です。

たとえば、国公立病院は公務員水準で賞与が安定しており、毎年ほぼ一定額が支給されますが、民間病院では経営状況によって賞与額が変動することがあります。また、クリニックでは賞与制度自体がない場合もあり、年間5万円〜数十万円の寸志のみというケースも珍しくありません。

この章では、施設の種類ごとのボーナスの傾向、夜勤・交代勤務が与える影響、求人票の読み解き方、そして産休・育休・休職中の賞与の取り扱いについて詳しく解説します。

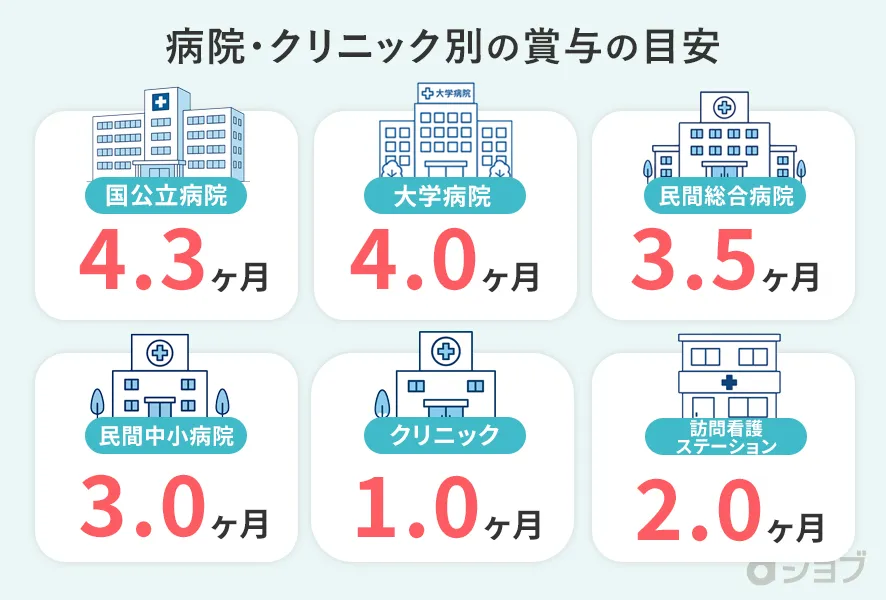

病院・クリニック別の賞与の目安

勤務先の種別によって、支給される賞与の月数には明確な傾向があります。

- 国公立病院:4.3〜4.5ヶ月(公務員水準で安定・人事院勧告に基づく)

- 大学病院:4.0〜5.0ヶ月(高待遇だが忙しさも高め・研究実績による加算あり)

- 民間総合病院:3.5〜4.5ヶ月(経営方針により幅がある・業績連動型が多い)

- 民間中小病院:3.0〜4.0ヶ月(経営規模により変動・業績不振時は減額も)

- クリニック:1.0〜3.0ヶ月、または寸志のみ(規模が小さく賞与制度が未整備の場合も)

- 訪問看護ステーション:2.0〜3.5ヶ月(事業所規模により差が大きい)

たとえば公立病院は地方自治体が運営するため、賞与制度が安定しており毎年ほぼ一定額が支給されます。人事院勧告に基づいて賞与月数が決定されるため、民間病院のように経営状況で賞与が減額されることはほとんどありません。また、公務員としての待遇が保証されているため、退職金制度も充実しています。

大学病院は、研究実績や論文発表、学会発表などが評価に加味されることがあり、研究に積極的な看護師は賞与が加算されるケースもあります。ただし、業務量が多く残業も多い傾向にあるため、ワークライフバランスを重視する場合は注意が必要です。

一方、クリニックでは賞与制度自体がない場合もあり、年間5万円〜数十万円の寸志のみというケースもあります。特に、開業して間もないクリニックや小規模な診療所では、経営が軌道に乗るまで賞与が出ないこともあるため、求人票で「賞与なし」または「業績による」と記載されている場合は注意が必要です。

転職時には「施設種別と支給月数の関係」を踏まえて、給与だけでなくボーナスも比較検討するのが重要です。年収を比較する際は、月給 × 12ヶ月 + ボーナスの総額で計算し、どちらが有利かを判断しましょう。

夜勤・交代制勤務が与える影響

夜勤のある病棟勤務と、夜勤のない外来勤務とでは、賞与額に影響が出ることがあります。理由は主に以下の2つです。

- 夜勤手当が基本給に反映される、または別途加算されるケースがある

- 勤務実績や負担に応じて賞与査定が優遇されることがある

一部の病院では、夜勤手当が賞与算定対象に含まれる制度を採用しており、夜勤を多くこなすほど賞与が増える仕組みになっています。たとえば、「基本給 + 夜勤手当の平均額」を賞与計算のベースにする病院では、月4回夜勤をこなす看護師の方が、日勤のみの看護師よりも賞与が10〜20万円高くなることもあります。

逆に、外来勤務や日勤専従ではこのような加算がないため、賞与は相対的に少なくなりがちです。また、病棟勤務では「患者の急変対応」「夜勤による生活リズムの乱れ」など、業務負担が大きいため、人事評価で高く評価され、賞与査定にプラスの影響を与えることもあります。

ただし、全ての病院でこの制度があるわけではないため、就業規則で明示されているか、事前に確認しておくことが大切です。転職先を選ぶ際は、「夜勤の有無が賞与にどう影響するか」を面接時に質問することをおすすめします。

求人票で賞与を見極めるポイント

求人票の「賞与○ヶ月支給」の表記は一見わかりやすく見えますが、実は読み解きにはコツがあります。確認すべきポイントは以下の通りです。

- 「前年実績」「支給例」といった実績ベースの表記かどうか:「前年実績」と明記されていれば、実際に支給された金額が分かる

- 「業績により変動」「寸志あり」など、曖昧な文言がないか:業績連動型の場合、経営状況が悪化すると賞与が減額される可能性がある

- 「基本給ベース」か「総支給額ベース」かの違い:基本給ベースの場合、夜勤手当などは含まれないため注意

- 評価期間や在籍条件の記載があるかどうか:評価期間の途中で入職した場合、満額が出ない可能性がある

たとえば「年2回・4.0ヶ月分(前年実績)」と明記されていれば比較的安心できますが、「業績による」「昨年度実績なし」などの表現がある場合は、実際には支給されない可能性もあるため要注意です。

また、「賞与4.0ヶ月分」と書いてあっても、基本給が低ければ総額は少なくなります。求人票を見る際は、基本給と賞与月数の両方を確認し、年収ベースで比較することが重要です。たとえば、基本給25万円・賞与4.0ヶ月分の病院と、基本給28万円・賞与3.5ヶ月分の病院では、後者の方が年収が高くなります。

産休・育休・休職中の賞与の取り扱い

産休・育休・病気などで休職している期間中は、賞与が「満額支給されない」ケースが多く見られます。支給額が在籍月数に応じて按分される、または評価対象外になる可能性があります。

たとえば、評価期間6ヶ月のうち3ヶ月間を育休で休んでいた場合、賞与は半額支給となるケースが一般的です。計算式は「(在籍月数 ÷ 評価期間) × 満額支給額」となり、3ヶ月在籍の場合は50%支給となります。

この取り扱いは就業規則で定められており、「育児休業中は按分支給」「休職期間が3ヶ月以上の場合は支給対象外」などの明記がある病院も存在します。賞与の査定や支給月数がどのように決まっているかは、制度やタイミングによって異なるため、休職を予定している場合は事前確認が必須です。

また、産休中(出産予定日の6週間前から出産後8週間まで)は、法律上の休暇であるため、多くの病院では賞与の評価対象に含まれます。ただし、育休中(産後休暇終了後から子が1歳になるまで)は、病院によって扱いが異なるため、人事部門に確認しておきましょう。

※参考:厚生労働省「育児・介護休業法」

看護師ボーナスのまとめ|平均額・手取り・一年目の支給条件を理解しよう

看護師のボーナスは、勤務先の種別や勤務年数、夜勤の有無、評価期間、在籍要件などによって大きく変動します。全国平均は年間約83万円ですが、これはあくまで目安であり、自分の属性や職場規模に近いデータで比較することが重要です。

特に一年目は夏に寸志、冬に満額という傾向があり、支給額の背景には制度的な理由があります。手取り額も社会保険料や税金の控除によって額面より2割程度少なくなることを踏まえておきましょう。

求人票を見る際は、賞与の「月数」だけでなく、評価期間や支給条件、「前年実績」かどうかの確認も欠かせません。夜勤の有無や勤務体制が賞与額に影響することもあるため、転職を考えている場合は、これらの要素を総合的に判断しましょう。

本記事で紹介した平均相場・計算方法・早見表を活用して、自分のボーナス水準が適正かを見直し、必要に応じて転職や待遇交渉の判断材料としてください。